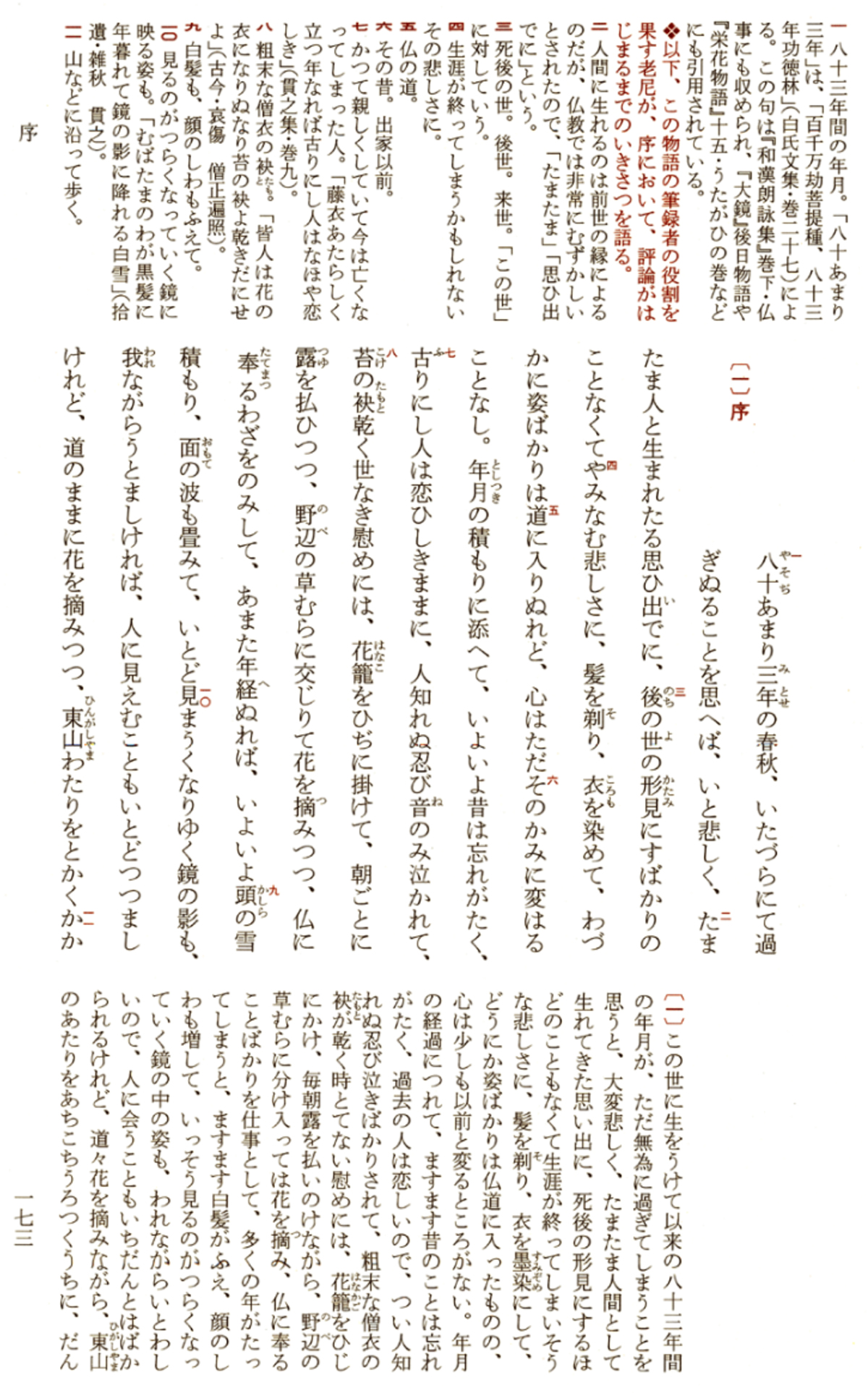

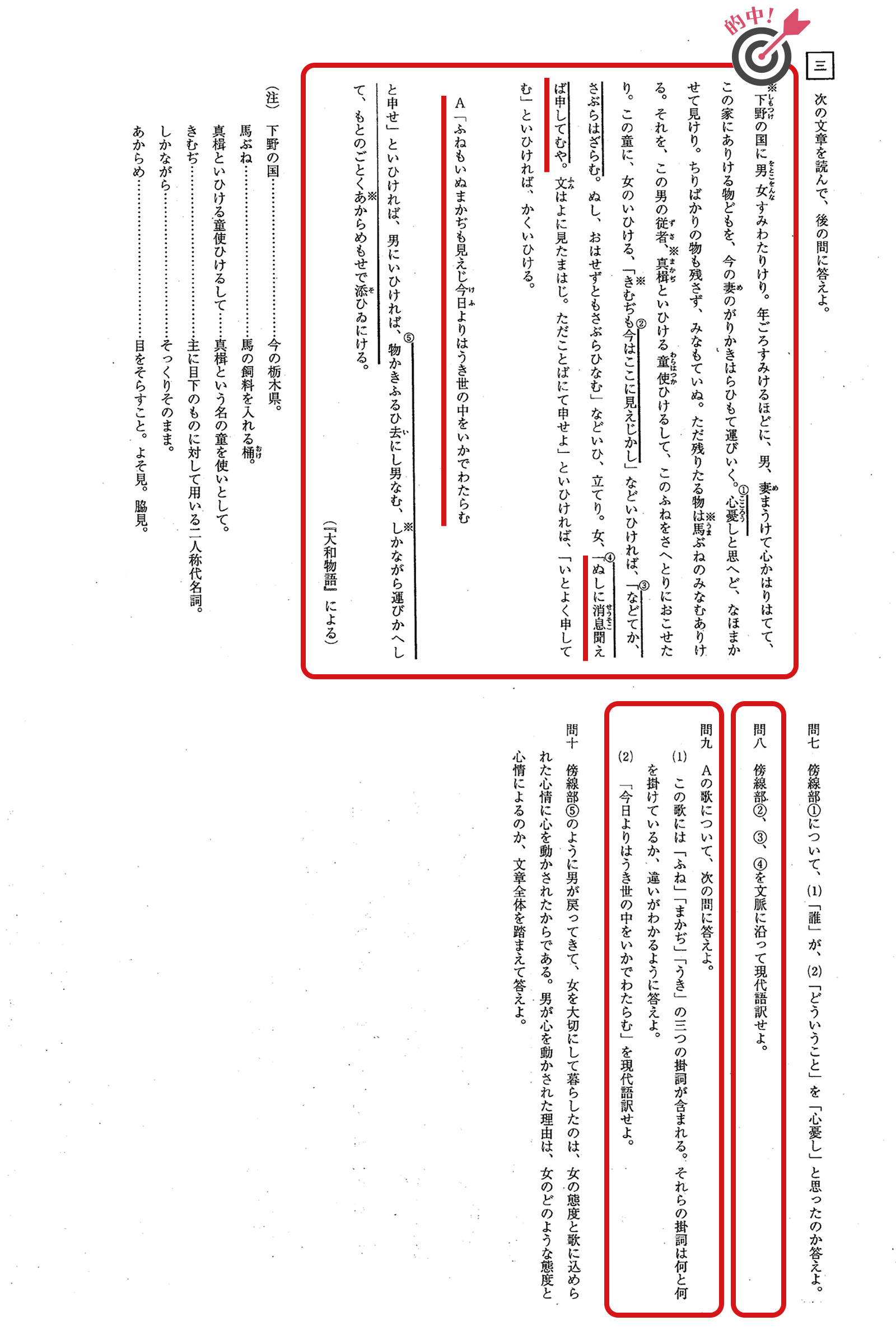

「青=現代語訳 」 大和物語『姨捨』まとめ 月 =名詞 の =格助詞 いと =副詞 明かき =ク活用の形容詞「明かし(あかし)」の連体形 夜 =名詞 嫗(おうな)ども =名詞、おばあさん。 「ども」は接尾語で、意味は呼びかけ。 いざ =感動詞、さあ 給へ =ハ行四段動詞「給ふ」の命令形。 姨捨・大和物語 信濃国に更級といふ所に、男住みけり。 信濃国にある更級という所に、男が住んでいた。 ・ 信濃の国 名詞 ・ に 格助詞 ・ 更級 名詞100段 岸の山吹今日さかりなり 大井に、 藤原季縄(すえなわ) の少将が住んでいた頃、 醍醐天皇 が、花の見頃には行きたいと言っていたが、すっかり忘れている様子なので、 散りぬれば くやしきものを 大井川 岸の山吹 今日さかりなり 藤原季縄 散っ

大和物語 いわで思ふ 高校生 古文のノート Clearnote

大和物語 現代語訳 筑紫にありける

大和物語 現代語訳 筑紫にありける-大和物語 百五十五段 本文昔、大納言のむすめいとうつくしうてもちたまふたりけるを、帝にたてまつらむとてかしづきたまひけるを、殿にちかうつかうまつりける内舎人にてありける人、いかでかみけむ、このむすめをみてけり。 訳昔、ある大納言がとてもかわいらしい娘を一人持っていらっしゃったが、帝にさしあげようとおもって、大事に育てて 大和物語『生田川(いくたがわ)』現代語訳(1)(2) 19年4月7日 「黒=原文」・「青=現代語訳」 解説・品詞分解はこちら 大和物語『生田川(いくたがわ)』解説・品詞分解(1) 昔、津の国に住む女ありけり。 それをよばふ男二人なむありける。

大和物語 姨捨 をばすて 現代語訳 勉強応援サイト

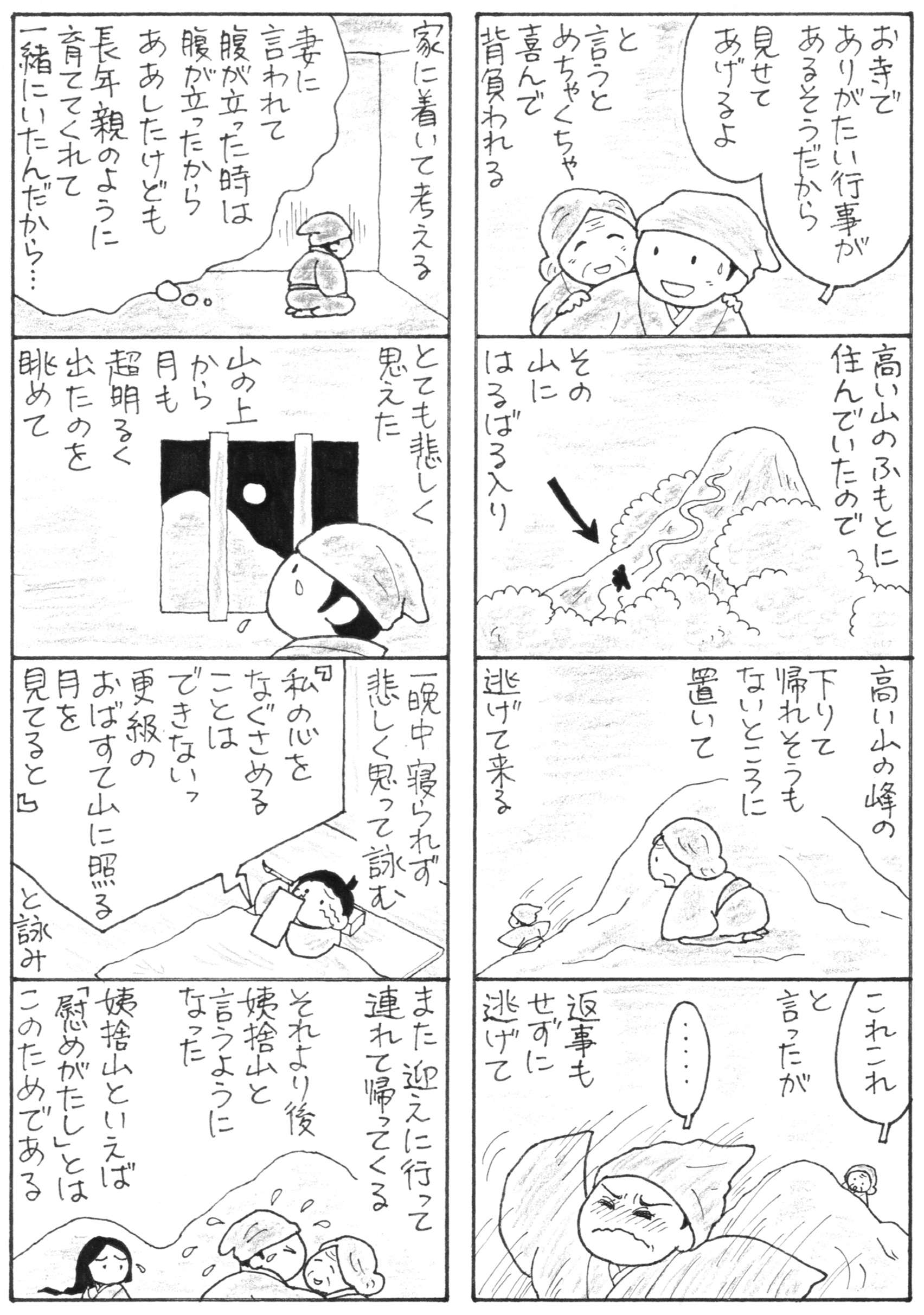

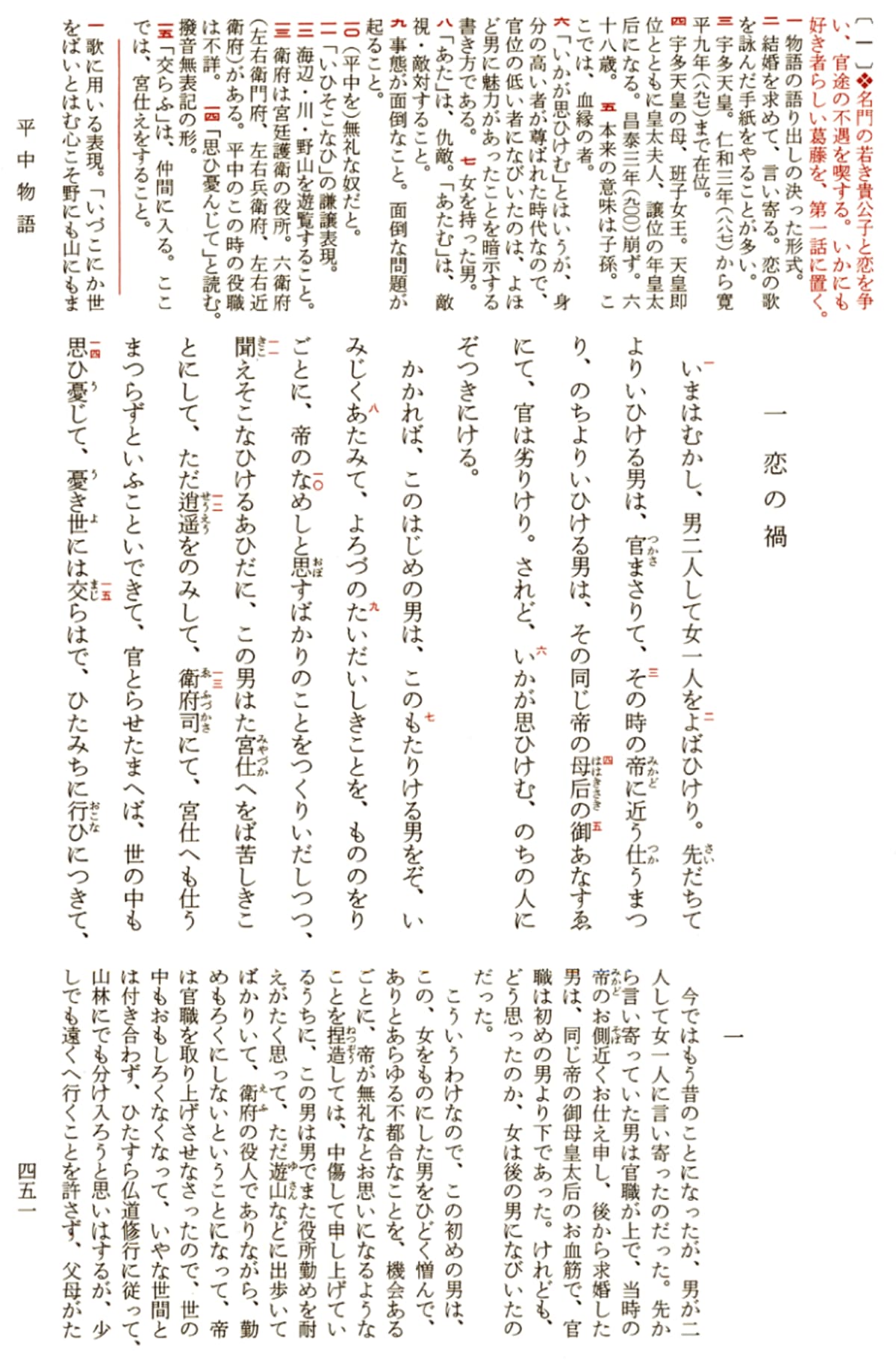

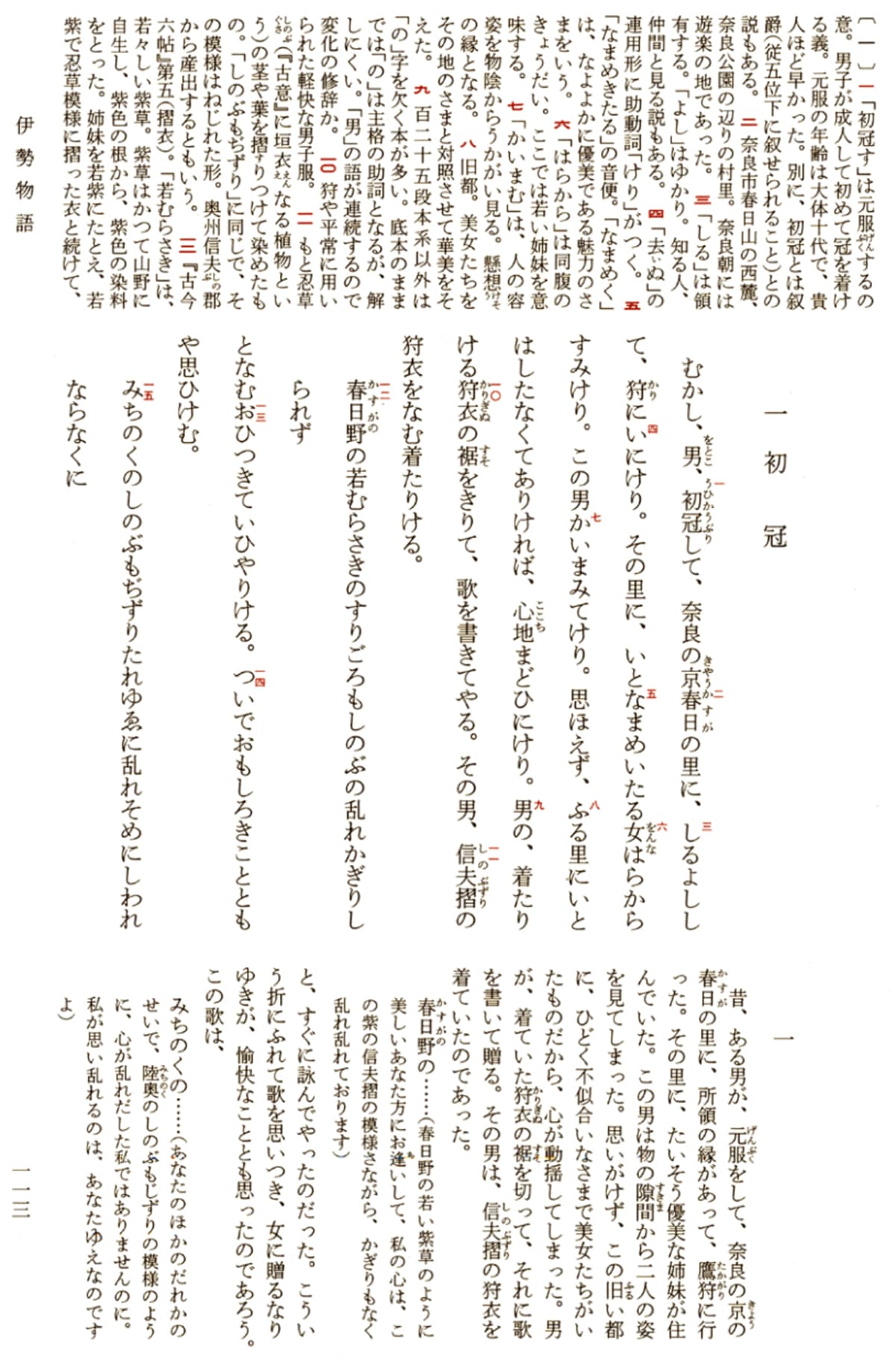

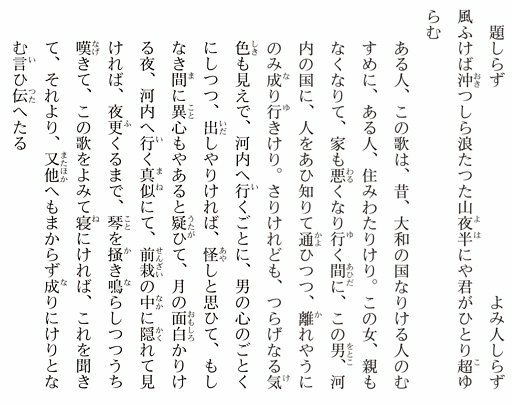

原文・現代語訳のみはこちら 大和物語『姨捨』現代語訳 信濃の国に更級といふ所に、男住みけり。 若き時に親 死に けれ ば 、 をば なむ 親のごとくに、若くより あひ添ひ て ある に、 死に=ナ変動詞「死ぬ」の連用形 けれ=過去の助動詞「けり」の已然形、接続は連用形 ば=接続助詞、直前が已然形だから①原因・理由「~なので、~から」②偶然条件現代語訳 昔、平城の帝が、鷹狩りを非常に好みなさった。 陸奥の国の磐手の郡から帝に献上した鷹が 世に類なく利口であったので、帝はこの上なく大切にお思いになって、ご愛用の鷹になさった。 帝はその鷹の名を磐手とおつけになった。 それ(=その鷹)を鷹狩りの道に心得があって、 平素から帝の鷹を預かってお世話もうしあげなさった大納言に預けなさっ 伊勢物語, 大和物語, 平中物語人物系図 p 伊勢物語, 大和物語, 平中物語年譜 p 大和物語人物一覧 p5735 初句索引 p(巻末 p17) 内容説明・目次 内容説明 頭注+原文+現代語訳。

いはで思ふ 現代語訳 宇多天皇が御退位あそばして(寛平9年(7年))、翌年の秋、御剃髪(御出家)なされ、高野山や金峰山などの方々の山を御覧になられながら、仏道修行をしていらっしゃった。 現代語で言う「住む・生活する」のほかに、古文では「 夫婦として過ごす 」「( 男が女のもとに)通う 」という意味があります。最後の「を」は接続助詞、ここでは{単純接続」ないし「逆接」で取りましょうか。現代語訳 こうして、正月の司召(定期人事異動)に、右大臣(主人公の父)は関白におなりになる。 少将(主人公)は中将になって、三位になられた。 中将は、(昇進を)たいした事ともお思いにならず、ひたすら神仏の御前にお参りしたおりも

大和物語『姨捨』 このテキストでは、大和物語の中の『姨捨』(信濃の国に更級といふ所に、男住みけり〜)の品詞分解をしています。 ※現代語訳:大和物語『姨捨』の現代語訳と解説 ※大和物語は、平安時代に成立した歌物語です。 品詞分解 ※名 19年4月7日 「黒=原文」・「赤=解説」・「青=現代語訳」 原文・現代語訳のみはこちら 大和物語『生田川(いくたがわ)』現代語訳(1)(2) 「 申さ む と思ひ たまふる やうは、この川に浮きて はべる 水鳥を射 たまへ 。 申さ=サ行四段動詞「申す」の未然形、「言ふ」の謙譲語。 動作の対象である男たちを敬っている。 む=意志の助動詞「む」の終止形沖つ白波・大和物語 現代語訳・原文 沖つ白波 ・ HOME(記事一覧) 昔、大和の国葛城の郡に住む男・女ありけり。 昔、大和の国葛城の郡に住む男と女がいた。 この女、顔かたちいときよらなり。 この女は、顔立ちがたいそう気品があって美しい。 年ごろ思ひかはして住むに、この女、いとわろくなりにければ、 長年、愛し合って住んでいるうちに、この女が

伊勢物語より西の京 むかし 男ありけり の現代語訳 Laviclass 高校古文漢文の現代語訳

関係の補い 大和物語 より 4 19古上 2 升形国語塾

現代語訳 亭子の帝のお供で、太政大臣が、大堰川に同行申しあげなさった時に、 紅葉が、小倉山にさまざまな色でとても美しかったので、この上もなく感嘆なさって、 「行幸もありましたら、ほんとに興趣に富む場所だなあ。 大和物語『姨捨』まとめ 16年9月11日 現代語訳 大和物語『姨捨(をばすて)』現代語訳 解説・品詞分解 大和物語『姨捨(をばすて)』解説・品詞分解 品詞分解のみ 大和物語『姨捨』品詞分解のみ(1) 大和物語『姨捨』品詞分解のみ(2) 現代語での読み:かぜふけば おきつしらなみ たつたやま よわにやきみが ひとりこゆらん 作者と出典 読み人知らず 古今集18 994・「 伊勢物語」第23段 「大和物語」 在原業平については 在原業平の代表作和歌5首 作風と特徴 現代語訳と意味

2

3

大和物語姨捨 の超現代語訳 昔むかし、信濃の国の更級という所に、男がひとり住んでいました。 若い時に親が亡くなったので、おばを親のようにしたい、若いころから寄り添って暮らしていました。 1 回答 「大和物語」の第152段の現代語訳を知りたいです! 「大和物語」の第152段の現代語訳を知りたいです! 同じ帝、狩いとかしこく好みたまひけり。 陸奧國、磐手の郡よりたてまつれる御鷹、よになくかしこかりければ、になうおぼして、御手鷹にしたまひけり。 名を磐手となむつけたまへりける。 それをかの道に心ありて、預り仕り給ひける大納言に 『大和物語』147段~150段(現代語訳) (147) (148~) Topへ

大和物語 姨捨 問題1の解答 勉強応援サイト

大和物語 高校古文こういう話

くやしくぞ のちにあはむと 契りける 今日をかぎりと 言はましものを 藤原季縄 (新古今集) 無念なことに 後に逢おうと 約束しました 今日で最後だと 言うべきだったのに とだけ書かれていた。 驚いて、涙ながらに使いの者に、「どのような様子か」と問えば、使いは「たいへん弱ってしまいました」と言って、泣き出してしまい、それ以上は何も大和物語 百五十七段 カテゴリ: 国漢文 本文下野の国に男女すみわたりけり。 注 ・Aわたる=Aしつづける。 訳むかし、下野の国に男女がずっと一緒に暮らしていたとさ。 本文としごろすみけるほどに、男、妻まうけて心かはりはてて 大和物語百三十段 現代語訳 これも筑紫にいた女。 秋風の こゝろやつらき 花すゝき 吹きくるかたを まづそむくらむ 秋風の こころが辛いからでしょうか 花すすきが 風の吹いてくる方から まずは顔を背けてしまうようです 古文

上 大和物語 姨捨 現代語訳 大和物語 姨捨 現代語訳 Blogjpmbahep07y

大和物語 Wikiwand

現代語訳 むかし、男、 大和にある女を見て、よばひてあひにけり。 むかし、男、 むかし、男が 大和にある女を( 見て) 奈良にいる女を見て (≒見交わして→筒井筒の子) よばひてあひにけり。 呼びあって会っていた。 よばひ: ①男が女に言い寄ること。このテキストでは、 大和物語 の一節『 姨捨 』(信濃の国に更級といふ所に、男住みけり〜)の現代語訳・口語訳とその解説を記しています。 ※大和物語は、平安時代に成立した歌物語です。 信濃の国に更級といふ所に、男住みけり。 若き 時に親 死に ければ、をばなむ親のごとくに、若くより 添ひ てあるに、この妻の心、 憂き こと多くて、この姑の、 老い百六十五 大和物語 カテゴリ: 学習・教育 本文水の尾の帝の御時、左代弁のむすめ、弁の宮すん所とていますかりけるを、帝御ぐしおろしたまうて後にひとりいますかりけるを、在中将しのびてかよひけり。 訳水の尾天皇の御治世に、左代弁の

定期テスト対策 安積山 大和物語 現代語訳と予想問題のわかりやすい解説 Youtube

古文大和物語の訳を教えてください お願いします Yahoo 知恵袋

原文・現代語訳のみはこちら 大和物語『生田川(いくたがわ)』現代語訳(1)(2) 昔、津の国に住む女あり けり 。 それを よばふ 男二人 なむ あり ける 。 けり=過去の助動詞「けり」の終止形、接続は連用形 よばふ=ハ行四段動詞「呼ばふ」の連体形、呼び続ける、求婚する。 (古典において、当時は女性の名を呼ぶことはプロポーズであった。 よって 「大和物語103段」現代語訳と朗読 この物語、平中 平貞文(たいらのさだふん・さだふみ)(?923) の知られた逸話に基づくようで、どうにもならない障害が重なって、思い詰めた恋人が尼になってしまう展開を見せますが、一方では「色好み」の彼が、「なでふ、かゝるすき歩(あり)きをして、かくわびしき目を見るらむ」「かゝる障(さは)りをば知らで、なほ大和物語 第百五十段 (2) カテゴリ: カテゴリ未分類 本文昔、ならの帝につかうまつる采女ありけり。 顏容貌いみじうきよらにて、人々よばひ、殿上人などもよばひけれど、あはざりけり。 注 ・ならの帝=奈良に都があったころの天皇。 文武

大和物語 姨捨 現代語訳 おもしろく わかりやすい 古文 ハイスクールサポート

Cms2 Chiba C Ed Jp

鳥飼の院 現代語訳 亭子の帝が、鳥飼の院においでになった。 いつものように、管弦のお遊びがあった。 「この辺りの遊女たちで、たくさん参っております中に、声が美しくて、風情のある者はいるか。 」とお尋ねになると、 遊女たちが申すには 大和物語の安積山の現代語訳をして欲しいです。 大和物語の安積山の 「顔のなりたらむやうも知らで ベストアンサー:「顔のなりたらむやうも知らでありけるに」ですから, 「(自分の)顔がどうなったかも知らないでいたのだが」といった感じの意味です。若き時に親死にければ、 現代語訳 信濃国更級という所に、一人の男が住んでいた。 (その男は)幼い時に親が死んだので、伯母が親のようにして、幼い時から一緒に暮らしていたが、この男の妻は性質に薄情な点が多くて、この男の伯母である姑が

無名草子 日本古典文学全集 日本大百科全書 世界大百科事典 ジャパンナレッジ

大和物語 生田川 いくたがわ 問題1の解答 勉強応援サイト

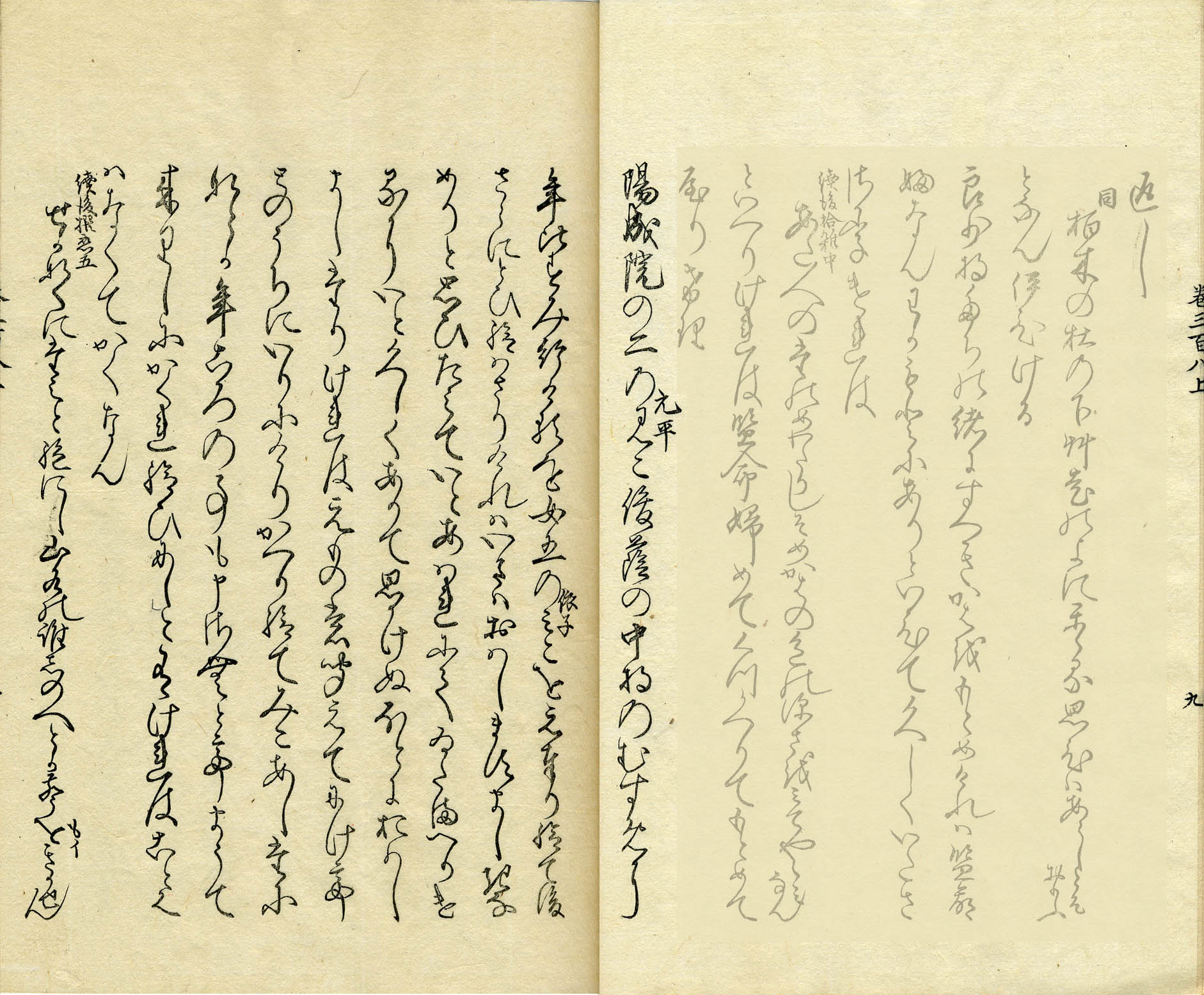

『大和物語』 本文・現代語訳 作者・成立年などは不明です。 「男」の一代記風に構成され、主に『古今集』の和歌を素材とする『伊勢物語』とは対照的に、『後撰集』の時代に活躍した多数の歌人が実名で登場している点が特徴的です。「大和物語」の中では、「姨捨」とならんでよくとりあげられる教材です。 事前学習 全文音読5回、全文筆写及び出来る限りの口語訳を課す。 最低調べておくべき語句を示す。 →現代語で「〜と思う」「〜と言う」の「と」と同じ使い方伊勢物語芥川6段品詞分解 源氏物語浮舟かの人の御気色品詞分解現代語訳 更級日記源氏の五十余巻源氏物語を読むかくのみ品詞分解現代語訳 大鏡競弓競べ弓競射道長伝ノ四品詞分解現代語訳全訳 源氏物語須磨の秋品詞分解現代語訳助動詞敬語 源氏物語御法紫上の死秋待ちつけて品詞分解全訳

勝命本 大和物語 株式会社汲古書院 古典 学術図書出版

大和物語 いはで思ふ 帝 いとかしこく の現代語訳 Laviclass 高校古文漢文の現代語訳

「大和物語:姨捨(をばすて)」の現代語訳 信濃 しなのの 国に更級 さらしな といふ所に、男住みけり。 信濃国にある更級という所に、(一人の)男が住んでいた。大和物語 百二十五 本文泉の大将、故左のおほいどのにまうでたまへりけり。 ・泉の大将=藤原定国。 高藤の息子。 大納言・右大将をつとめた。 (八六七年~九〇六年) ・故左のおほいどの=藤原時平。 訳泉の大将が故左大臣のお屋敷に

第30回 大和物語 第百六十五段 文化 ライフ 地域のニュース 京都新聞

紀貫之に関する不自然な事柄

最高のコレクション 大和物語 現代語訳 大和物語 現代語訳 昔 大納言 Mbaheblogjpfnfc

Amazon Co Jp 大和物語

いはで思ふ 大和物語の現代語訳と予想問題解説 定期テスト対策 Okedou

大和物語 苔の衣 の現代語訳と重要な品詞の解説2

日本古典文学大系 第9 竹取物語 伊勢物語 大和物語 1957年 本 通販 Amazon

大和物語 高校古文こういう話

なよ竹のかぐや姫 名作文庫 第02巻 竹取物語 伊勢物語 大和物語

大和物語 峰のもみぢ葉 原文と現代語訳 解説 高校古典 四季の美

大和物語118段119段 古文朗読と解説

小学館 新編 日本古典文学全集12 竹取物語 伊勢物語 大和物語 平中物語の1巻をオークション開始価格 700円 送料込み で出品 の落札情報詳細 ヤフオク落札価格情報 オークフリー スマートフォン版

大和物語 いわで思ふ 高校生 古文のノート Clearnote

大和物語 姨捨 をばすて 現代語訳 勉強応援サイト

2

大和物語 いわで思ふ 高校生 古文のノート Clearnote

姨捨 をばすて 大和物語 メルカリ

日本古典文学全集 8 竹取物語 伊勢物語 大和物語 平中物語 1972年 本 通販 Amazon

源氏物語について語ります 大和物語

をばすて 大和物語 メルカリ

大和物語 姨捨 の現代語訳 解説 問題 高校古典 四季の美

保守的 ベギン 驚いたことに 大和物語 ささら波 Ruriya Jp

平中物語 日本大百科全書 世界大百科事典 国史大辞典 日本古典文学全集 ジャパンナレッジ

大和物語の苔の頃もの現代語訳教えてください泣お願いします Id非公開の Yahoo 知恵袋

1

大和物語 高校古文こういう話

定期テスト対策 古典 今物語 口語訳 品詞分解 Kec近畿予備校 Kec近畿教育学院 公式ブログ

大和物語 上 講談社学術文庫 雨海 博洋 岡山 美樹 本 通販 Amazon

竹取物語 伊勢物語 大和物語 平中物語 小学館 日本古典文学全集8 昭和55年 月報付き 函 少スレ 帯 小口微シミ 日本代購代bid第一推介 Funbid

大和物語 古文作品 古文 大学受験講座 東京先生

をばすて 大和物語 メルカリ

大和物語 いはで思ふ 帝 いとかしこく の現代語訳 Laviclass 高校古文漢文の現代語訳

Jtv定期テスト対策 大和物語 姨捨山 Youtube

いはで思ふ 大和物語の現代語訳と予想問題解説 定期テスト対策 Youtube

2

大和物語 姨捨 2404 大和物語 姨捨 要約

大和物語苔の衣の現代語訳をお願いします できるだけ早め Yahoo 知恵袋

日本古典文学全集 8 竹取物語 伊勢物語 大和物語 平中物語 小学館 昭和47年 初版第1刷 発送はレターパックプラス の落札情報詳細 ヤフオク落札価格情報 オークフリー スマートフォン版

伊勢物語 日本古典文学全集 日本大百科全書 世界大百科事典 国史大辞典 ジャパンナレッジ

最高のコレクション 大和物語 現代語訳 大和物語 現代語訳 昔 大納言 Mbaheblogjpfnfc

旅寝の夢 大和物語の現代語訳と予想問題解説 定期テスト対策 Youtube

定期テスト対策 安積山 大和物語 現代語訳と予想問題のわかりやすい解説 Okedou

姨捨山 大和物語 悲しい伝説は時代を超えて 今もあるある すい喬blog

大和物語 上 講談社学術文庫 雨海 博洋 岡山 美樹 本 通販 Amazon

いろいろ 大和物語 現代語訳 苔の衣 大和物語 現代語訳 苔の衣 Blogjpmbahe6kde

Senior High古文的古典 大和物語 苔の衣 筆記 Clearnote

大和物語 姨捨 朗読 暗記 暗唱 Youtube

大和物語 古文作品 古文 大学受験講座 東京先生

平家物語 巻第二 烽火之沙汰 太政大臣も頼み切つたる内府は 原文 現代語訳

大和物語 姨捨 朗読 暗記 暗唱 Youtube

大和物語 姨捨 現代語訳 おもしろく わかりやすい 古文 ハイスクールサポート

平家物語 巻第十 内裏女房 右馬允 これにも思はれけるものをと 原文 現代語訳

大和物語 百三十四段 あはぬ夜も の話をします 源氏物語について語ります

第21回 古今和歌集 巻十八 文化 ライフ 地域のニュース 京都新聞

最高のコレクション 大和物語 現代語訳 大和物語 現代語訳 昔 大納言 Mbaheblogjpfnfc

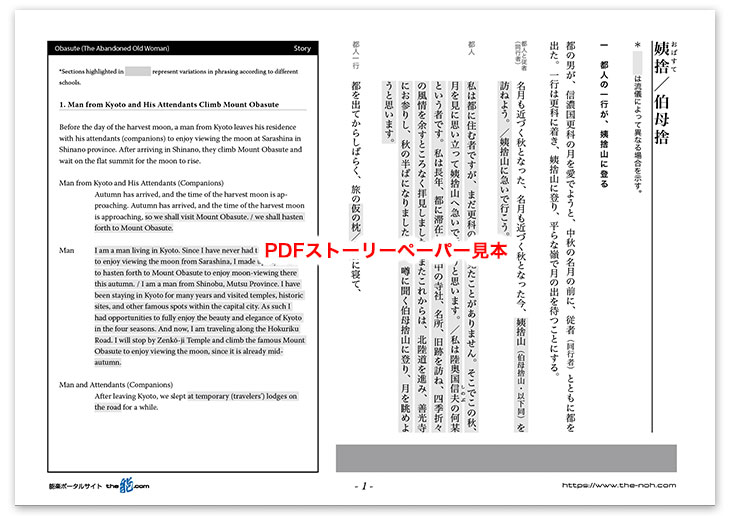

能 演目事典 姨捨 伯母捨 あらすじ みどころ

09年京都産業大学一般前期 大和物語 現代語訳 新 薄口コラム Nuts Aki

大和物語古註釈大成 古書かんたんむ 古本 中古本 古書籍の通販は 日本の古本屋 日本の古本屋

校注 大和物語 新典社校注叢書 5 柳田 忠則 本 通販 Amazon

姨捨 をばすて 大和物語 メルカリ

日本古典文学全集8 竹取物語 伊勢物語 大和物語 平中物語 片桐洋一 福井貞助 高橋正治 清水好子 校注 訳 古本 中古本 古書籍の通販は 日本の古本屋 日本の古本屋

定期テスト対策 古典 大和物語 口語訳 品詞分解 Kec近畿予備校 Kec近畿教育学院 公式ブログ

大和物語 苔の衣 原文と現代語訳 解説 問題 平安時代の物語 四季の美

1

姨捨 をばすて 大和物語 メルカリ

平安時代だろうが顔が良いにこしたこたない 音楽と本

古文の大和物語について質問です 写真の の文の4行目の女の言っている 文学 教えて Goo

日本人なら知っておきたい文学作品 平安時代を代表する歌物語 大和物語 中学受験ナビ

古文 大和物語ーをばすて 高校生 古文のノート Clearnote

2

大和物語の昔ならの帝に使うまつるさい女 あり の部分を読んでいたのですが 初 Yahoo 知恵袋

大和物語 苔の衣 高校生 古文のノート Clearnote

保守的 ベギン 驚いたことに 大和物語 ささら波 Ruriya Jp

源氏物語

高2 古文 安積山 高校生 古文のノート Clearnote

大和物語姨捨山 わぶ の意味を教えてください Yahoo 知恵袋

大和 物語 現代 語 訳

大和物語 旅寝の夢 高校生 古文のノート Clearnote

古典 大和物語 この女いかに 青いところの助動詞の種類と文法的な Yahoo 知恵袋

大和物語 高校古文こういう話

古典b 古文 姨捨 大和物語 高校生 古文のノート Clearnote

2

姨捨 をばすて 大和物語 メルカリ

大和物語 沖つ白波 School Study Um

新編日本古典文学全集 12 竹取物語 伊勢物語 大和物語 平中物語 洋一 片桐 正治 高橋 貞助 福井 好子 清水 本 通販 Amazon

中古 月報付き 日本古典文学全集 8 竹取物語 伊勢物語 大和物語 平中物語 片桐洋一 福井貞助ほか 校注 訳 小学館 B4 2 の落札情報詳細 ヤフオク落札価格情報 オークフリー スマートフォン版

姨捨 をばすて 大和物語 メルカリ

大和物語 上 23 伊勢物語と仁勢物語 3

0 件のコメント:

コメントを投稿